大みそか、お正月……。と、日本の伝統を感じられるタイミングでもある年末年始。忙しい日々が続き、心が忙しなくなりがちな年の瀬は、日本の手しごとで心を整えつつ豊かな時間を過ごしてみるのもいいかも。そこで今回トライしてみたのは「金継ぎ」。器の「割れ」や「欠け」の部分を漆を使って修復するという、日本の古来より伝わる伝統工芸です。継いだ部分に施した金色の線が独特の趣を作り出し、お気に入りの器をより大切に、愛でることができます。

2023/12/22 Fri.

年の瀬は、手しごとで心を整える。金継ぎに挑戦

~1分で読めるエンタメコラムを配信~

季節のファッショントレンドから、アート、映画、演劇、旅行などの耳より情報に、旬のイケメンまで。あなたの好奇心を満たすコラムをお届け!

2023/12/22 Fri.

年の瀬は、手しごとで心を整える。金継ぎに挑戦

大みそか、お正月……。と、日本の伝統を感じられるタイミングでもある年末年始。忙しい日々が続き、心が忙しなくなりがちな年の瀬は、日本の手しごとで心を整えつつ豊かな時間を過ごしてみるのもいいかも。そこで今回トライしてみたのは「金継ぎ」。器の「割れ」や「欠け」の部分を漆を使って修復するという、日本の古来より伝わる伝統工芸です。継いだ部分に施した金色の線が独特の趣を作り出し、お気に入りの器をより大切に、愛でることができます。

今回体験に訪れたのは、自由が丘・六本木・府中・大宮で金継ぎのワークショップを開催している「金継ぎ暮らし」の教室です。こちらで体験できる金継ぎのコースは、2つ。

今回体験する「1回コース」は、手軽にトライできる現代技法による金継ぎのコース。古くより伝わる金継ぎでは本漆を使用し器を修繕しますが、本漆を扱うのは初心者にはなかなか難しく、何度か通う必要があったり、肌がかぶれてしまう可能性がある一面も。1回コースでは本漆ではなく、接着剤・エポキシ樹脂・合成うるしを使用して修繕を行います。これらの道具は食器に使用できない物ばかりですが、金継ぎ暮らしで使用する道具はすべて、厚生労働省が定める食品衛生法基準をクリアしたもの。だからこそ、修復した食器を安心して食卓に並べることができます。

今回修復を試みるのは、このように真っ二つに割れてしまったお茶碗。割れた際のかけらもありますが、さて、うまく修復できるのでしょうか……。

まずは割れた断面に薄く、中心に線を引くように接着剤を塗布していきます。

ピタッとはまる位置を見つけたら、両サイドからじんわり力を加えた状態で5分ほどキープ。接着剤はすぐ固まらないので、ゆっくりで大丈夫。面から接着剤がはみ出してくることがありますが、後できれいにできます。

ちなみに古典技法による金継ぎは、本漆の樹液に小麦粉と水を混ぜた麦漆というもので接着するため、固まるのに1週間ほどを要します。現代技法では接着剤を使うので、乾燥するまではたったの5分ほど。すぐ次の工程に移ることができ、気軽にトライできるというわけです。

接着する5分を待つ間に、金継ぎの歴史を聞きます。なんと、縄文時代に漆で器をつけた跡が見つかっていたりもするそう。また、古田織部があえて器を割って継ぎ直していたというエピソードもあるそうです。

……という話を伺っていたところで、5分が経過。

接着した部分を綺麗にして、接着の工程までが完成しました。ピタッとくっついてる!

続いて、欠けの部分の埋め作業に移ります。使用するのは、エポキシ樹脂。少し硬いですが、指の腹に力をかけてねりねり。エポキシ樹脂は10分くらいで固まってしまうため、固まらないうちに欠けているところに埋め込んでいきます。

竹串も使っていきます。転がすようにしながら厚みを取り除き、表面を整えていきます。表面に竹串の跡がついてしまっても、後でヤスリをかけるのでそこまで気にしなくて大丈夫。

竹串でならしたり指の腹でおさえたりして、なるべく器に添わせていきます。ある程度平らになったら完了!

この状態で水漏れがないことを確認するために、実際に器に水を入れてみます。水を入れて3分ほど待って、水が漏れなければOK。接着が甘いところがある場合は水漏れする場合があるそうですが、今回は大丈夫そう。下の薄紙に水が染み込んできません。なんだか、うれしい……!

次に、紙ヤスリで表面を研いでいきます。エポキシ樹脂をつけたところに指で水をつけ、少し水で湿った状態になったら、紙ヤスリを上げて滑らかにしていきます。

こちらの器は周りに装飾があるデザインなので、そこがヤスリで削れてしまわないように、マスキングテープで保護しつつ……。

ヤスリのかけ具合がどうかを先生に見てもらいながら、進めます。エポキシ樹脂の部分がなだらかになったら、完了!

削った後の粉を拭き落とすためにウェットティッシュで全体を濡れ拭きし、仕上げにキッチンペーパーで乾拭きをします。

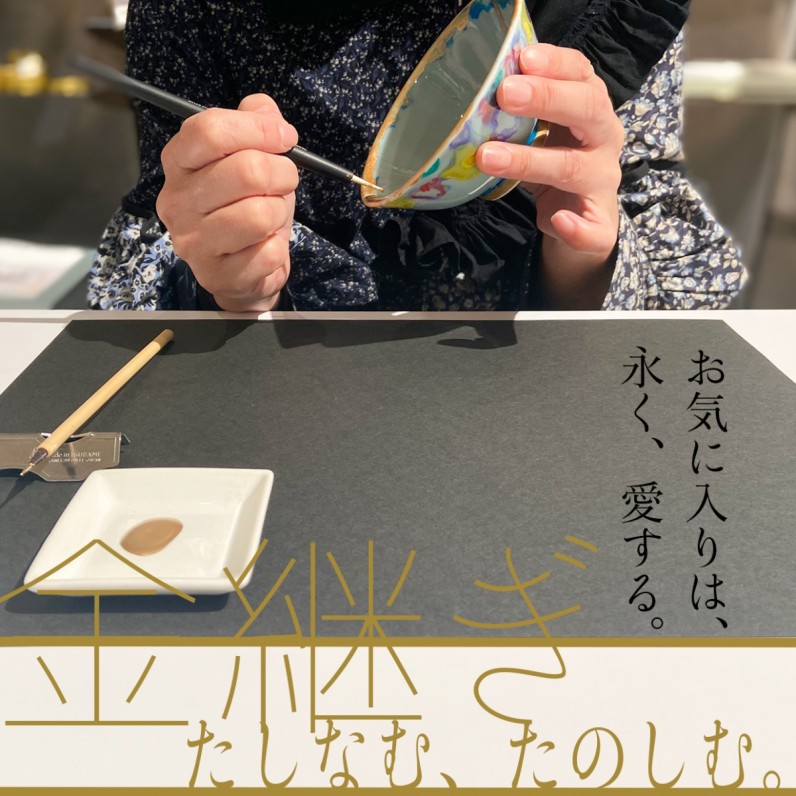

そしていよいよラストの、合成うるしを乗せる工程です。金粉(真鍮)と合成うるしが混ざったものを塗っていきます。古典技法による金継ぎの場合は、本漆を塗った後に金粉を蒔いていく「蒔絵」という技術で金粉をつけていきますが、これがかなり技術を要するとか。今回の現代技法による金継ぎでは、あらかじめ合成うるしと金粉が混ぜられたものを塗り、補修を行います。塗って固まるのを待つだけなので仕上がりがわかりやすく、初心者でもトライしやすい。すぐ乾かないので、はみ出した部分を修正することもできます。

持ち上げて、いろいろな角度から見ながら、仕上げていきます。「とても綺麗です」と、先生に褒められました! エポキシ樹脂で修復した面の部分にも、塗っていきます。「塗り方はデザインなので、自由に楽しみながら」と先生。難しいけれど、楽しい!

満足する仕上がりになるまで合成うるしと金粉が混ぜられたものを施していき、完成へと進めます。ここまでで、だいたい2時間くらいでした。こちらで完成です!

乾くのに10日間かかるので新聞紙やタオルなどには包まず、ダンボールまたは紙袋にマスキングテープで固定した状態で持ち帰ります。自宅でも梱包した状態で、10日間触らないように置いておきます。

心も整ったし、大切な器は永く使えるし……と、いいことづくめの金継ぎ。大切にしていた器が割れてしまったときのショックだった思い出も、こうしてていねいに修復してあげることで、新たに進化して蘇ります。「金継ぎ暮らし」では、自宅でも金継ぎができる「簡易金継ぎキット」も販売しています。金継ぎに必要な道具がセットになっていて、器の欠け割れ具合や大きさにもよりますが、20個くらいの器を修復できる材料が入っているとか。

また、少し慣れてきたら、本漆を使用した昔ながらの方法で器を直す古典技法による金継ぎにトライできる「4回コース」にもぜひ参加してみたいもの。本漆は①接着、②ヒビ・欠け修復、③下地塗り、④金蒔きと工程が分けられているため、完成までに4回通う必要がありますが、伝統的な技法に触れ、金継ぎの歴史を学びたい人にはおすすめだそう。

金継ぎはまったくの初めてでしたが、ていねいに指導いただき、楽しく金継ぎにトライできました。なんだか心も洗われて、気持ちがすっきり。こうしてお気に入りを永く使えるということは、とてもすてきなことです。

ご協力:

★お知らせ★

PARCO JOURNALのWEBサイトがオープンしました!

いままでパルコの公式アプリ「POCKET PARCO」でしか読めなかった記事も、WEBサイトですべて読めるようになりました。

ぜひ「PARCO JOURNAL」をお気に入り登録して、いろいろな記事をお楽しみください。

2025/12/12 Fri.

2025/02/28 Fri.

2025/01/01 Wed.

2024/03/29 Fri.