——昨年の渋谷PARCOに続き、名古屋、そして大阪と巡回する今回の展示に対する想いを教えてください。

もともとは去年の春に京都で開催する予定の展示でした。一昨年から準備を始め、その頃には想像もしていなかった問題により、この展示の意味を考え直すことも多くありました。コロナ禍という大きな問題を全員で共有している状況だからこそ、他者が受け入れてくれる心情以外は吐露しにくい、というような空気がネットには多く流れていたように感じます。

京都の展示が中止になった頃は、先も見えない状況でしたが、しかし、こうした作品がそうした状況で意味をなさない、とは思いませんでした。

ほかの人にとっては大したことではないのかも、と思って、自分のしんどさを言葉にすることを躊躇したり、共感されなければ発言してはならないといったような錯覚が渦巻いていたネットが、当時私には辛く感じられて、映画や小説や漫画によく触れていました。

そして“作品に触れる”というのは、自らを取り戻す作業でもあるのだ、と何度となく思いました。

作品を前にすると、自分は一人きりになります。好きだと思えたら、それは誰にも否定のできないことで、そんな感覚が心地よかった。他者の顔色を見て言葉を選びたくなるような、そんな空気をすべて捨てていけたのです。そうした場を、この展示でも作れたらと思っていました。

——これまでの作品とのつながり、また違いはありますか?

以前横浜美術館で行った展示が、今回の巡回展の基礎となっています。当時、横浜美術館から展示の依頼があり、それまでそんなこと少しも考えていなかったのですが、展示をするとしたら、お客さんがその場所まで来る必要があり、そこに必然性がないといけないだろうと思いました。その場に行くことに意味がある展示。

そこから考えたのが詩のモビールです。詩の断片が切り替わっていく空間で、どの並びをどの瞬間に「いいな」と思うのか、それはその人の意識に大きく関わっていて、その人がいるから詩が完成していきます。

それ以外の展示作品は、横浜のときからあるものも、追加したものもあります。ループする詩などは、アートディレクターの佐々木さんのアイデアでした。それぞれモビールを発案したときの考えから派生して生まれています。

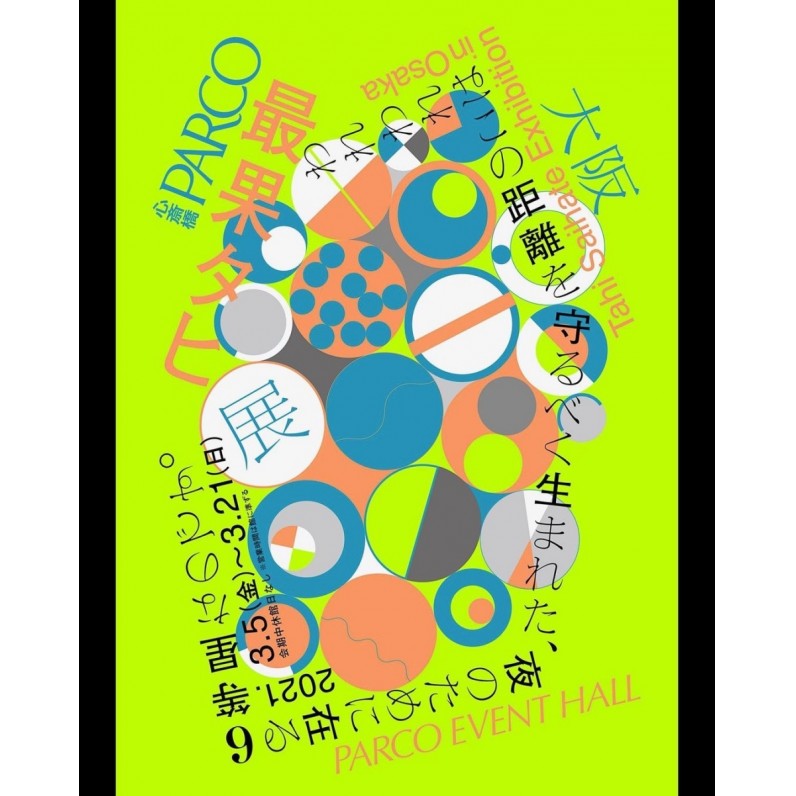

——心斎橋PARCOならではの、ポイントや見どころなどはありますか?

ギャラリーがかなり広いので、モビールの数をものすごく増やしています。言葉の渦に入っていくような感覚になってもらえたら嬉しいです。

——言葉が読者に読まれ、初めて意味を持つ展示となっていますが、その「詩になる直前」の言葉たちが生まれる瞬間はどんなときでしょうか?

詩を書いているとき、「言葉が、わたしを飛び越える」と感じる一瞬があります。書いていくと次第に自分の意図や考えなんて関係なくなり、言葉そのものが自分より先をいってしまうのです。書いていて、まず自分が驚かされるし、そのことがとても楽しいのです。自分が自分であることを忘れられるというか、そんな自由さが書く時間にはあります。そして、そういうときに書けた言葉だからこそ、読んでくれた人の「読む」という時間そのものに溶け込んでいくのではないかと思います。

——最果さんが心が動いた瞬間や景色に出会ったときは、どのように記録を残すことが多いですか?

言葉にします。何かを思ったり感動したりしてから書こうと思うというよりは、とにかく書こうと思って書いていくうちに、私はすごく感動したんだ、とか、好きなんだ、と気づいていく感じです。書かないでいると、どんどん鈍感になっていく気がして怖いです。

——最近、心を動かされた瞬間のエピソードがあればお伺いしたいです。

宝塚の雪組公演『f f f -フォルティッシッシモ-』『シルクロード~盗賊と宝石~』と、宙組公演 『アナスタシア』がどちらも素晴らしかったです。

始まりが分からず終わりもない、ループする詩。

始まりが分からず終わりもない、ループする詩。